今あなたの家にはどんなワインがありますか?なるべくならそのワインにあう料理を作りたいですよね。

でもワインにあわせる料理ってなかなか難しい問題です。よくきく「ペアリング」というやつです。

恋人から送られるお揃いのリング、そう「ペアーリング」――― ちがう!

ワインと料理を合わせて、さらなるおいしさを造る「ペアリング」です。

別名「マリアージュ」とも呼ばれています。

ペアリングと聞くとなんだか難しそうと思いますがわかりやすく解説しているので大丈夫です。

コツを覚えれば簡単にワインにあう料理が作れるようになります。

「ワインにあう料理の組み立て方」は全2回にわけてご紹介します。

第1回はワインにあう料理の基礎知識として「ワインの味わいと料理の味わいの違い」をご紹介します。

実際の「ワインにあう料理の組み立て方」は第2回でご紹介しています。

気になる方は第2回「ワインに料理をあわせる5つのコツ」から読んでもOKです!

それではいってみましょう!!

ここからはわたくし、ソムリエのひかるとアシスタントとして奥さんのワイン大好きよしこに手伝ってもらいます!

ひかるです!よろしくおねがいします」

「よしこです!よろしくおねがいします」

知らなかった!いつも感じている味わいとは4つの要素だった

味わいを構成する4つの要素とは?

ペアリングのコツを教える前に

味わいを構成する要素をしっておきましょう。

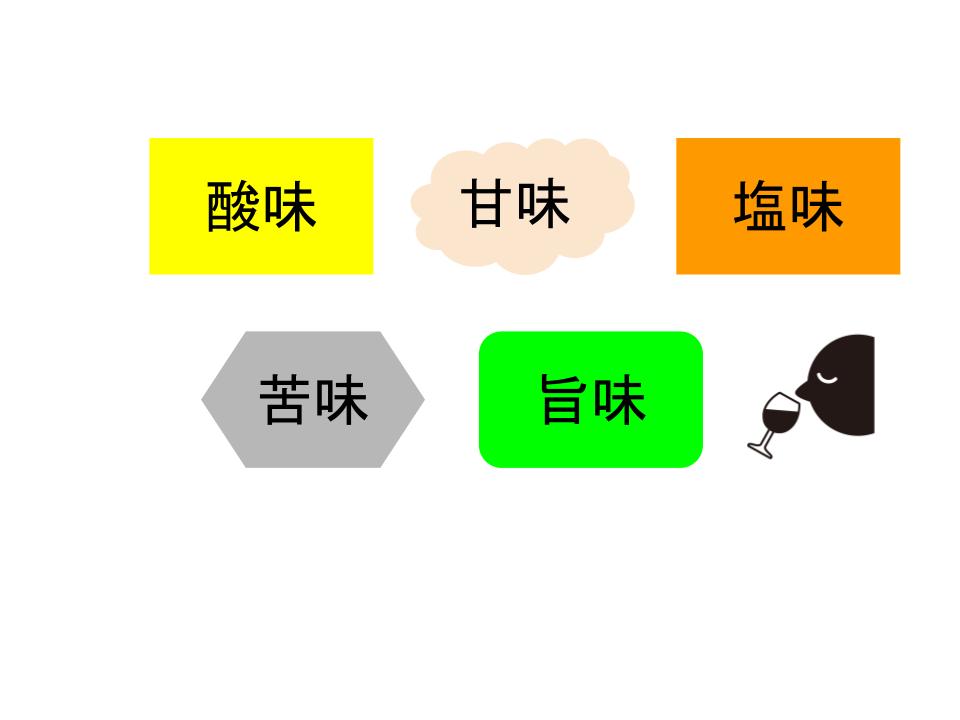

味わいには【5つの味】と【2つの刺激】と【香り】と【食感】があるよ!

味わいを構成する要素には舌が味を感じる

【5つの味】

- 酸味

- 甘味

- 塩味

- 苦味

- 旨味

赤ワインの渋みは味にはいらないの?

渋みと辛さは舌を刺激する【刺激】に入るんだよ

そして舌が刺激を感じる

【2つの刺激】

- 渋み

- 辛さ

渋みによって舌が乾く感じで、専門的には収斂するといいます。

辛さは舌がピリピリとした感じです。

次は【香り】について

味わいの中の【香り】も重要なポイントだね

レモンの【香り】とかニンニクの【香り】とか?

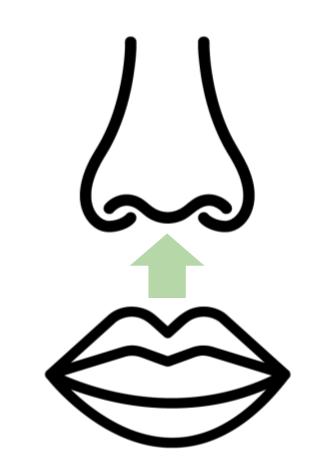

ここで言う【香り】とは口の中に含んだときに香る【香り】を指しています。

【香り】

- 口に含んで鼻から抜けるていく香り

これが味わいには重要なポイントになります。

よく鼻をつまむと味がわからないといいますが、それくらい香りは味わいにおおきな要素をしめています。

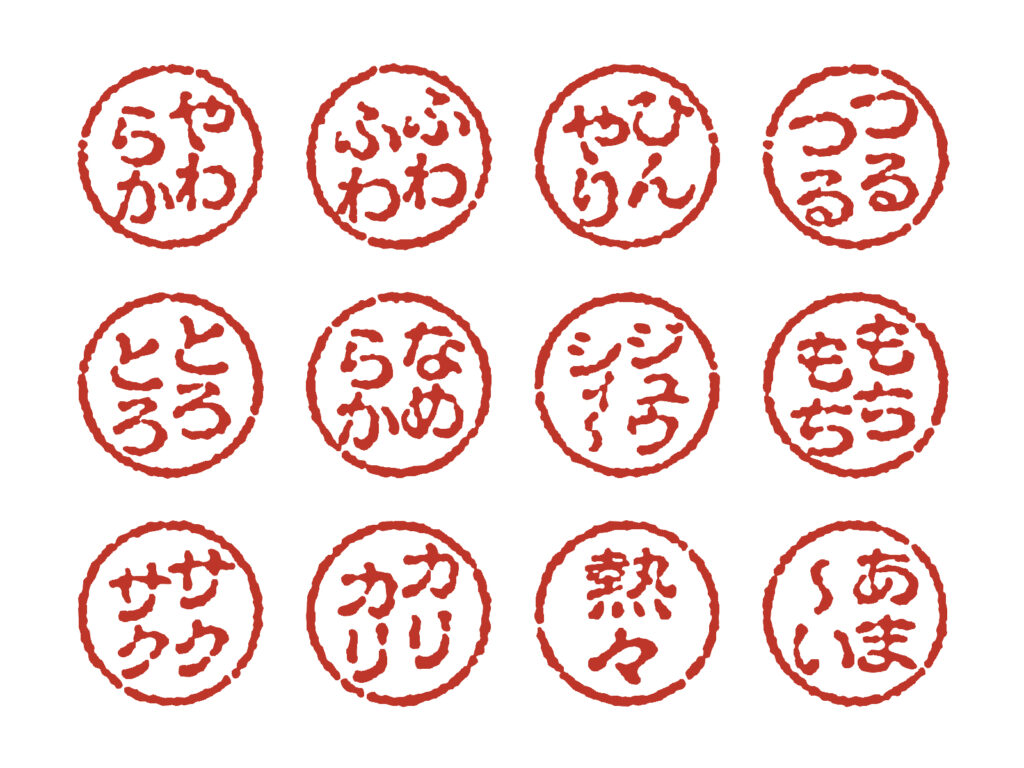

そして【食感】については

【食感】

- 噛んだときの感触や口に含んだときの感触または温度感のこと

食べ物であれば

パリッとしているとかフワフワしているとかです。

又、アツアツとヒヤッとしているも含まれます。

ワインのような飲み物であれば液体の粘性のことが主で

サラッとしているや、とろっとしているがそれにあたります。

これらの4つの要素が食べものや飲み物の味わいを決めています

【5つの味】と【2つの刺激】と【香り】と【食感】が味わいを決めている

ワインの味わいをきめる大切な2つの要素

【骨格】ストラクチャーと【全体像】テクスチャー

味わいの要素はわかったけど、ワインの味わいも一緒なの?

ワインの味わいは【骨格】と【全体像】を知ることからだね

【骨格】【全体像】!?どういうことなの?

【骨格】とは無骨な感じですが、かっこよく言うとストラクチャーといいます。

ワインショップなどでワインの味わいを伝えるショップカードなどに

甘味、アルコール、酸味、渋み(タンニン)についてのコメントがよく入っています。

それらが【骨格】を決める要素。

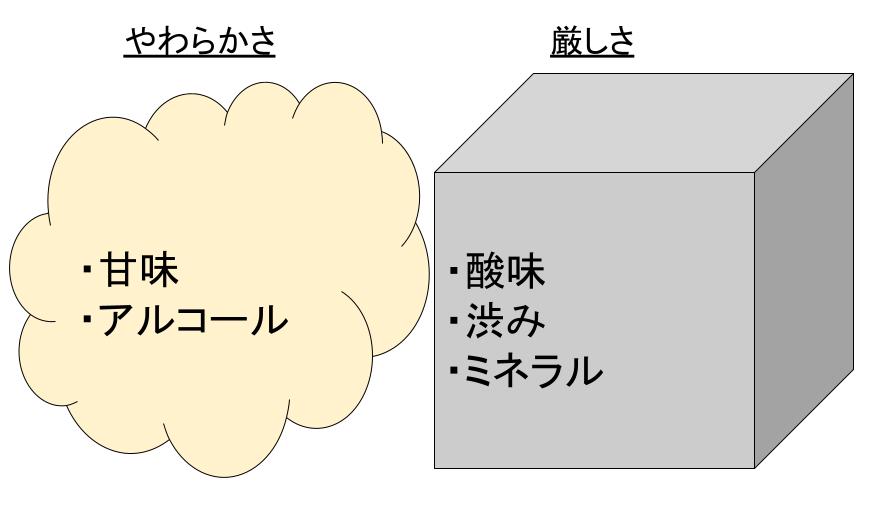

感じた要素のバランスでやわらかさや厳しさで表現していきます。

骨格の要素

- やわらかさ:甘味・アルコール

- 厳しさ:酸味・渋み・ミネラル

甘みやアルコールの要素が高いとやわらかいワイン

逆に酸味や渋みの要素が強いと厳しいということになります。

ただ一般的には厳しいとは聞き慣れないので、しっかりとしたとか引き締ったとか言ったほうがわかりやすいですね。

双方はバランスが大事で酸味やタンニンが低ければ甘味やアルコールを感じやすく

甘味が低ければ酸味、タンニンが感じやすくなります。

味わいのベースに部分と言えるでしょう。

【骨格】はワインの土台みたいな感じ?

そうだね、ワインをささえる要素の土台と言えるね

【骨格】ストラクチャーとはワインの土台。やわらかさや厳しさを表す

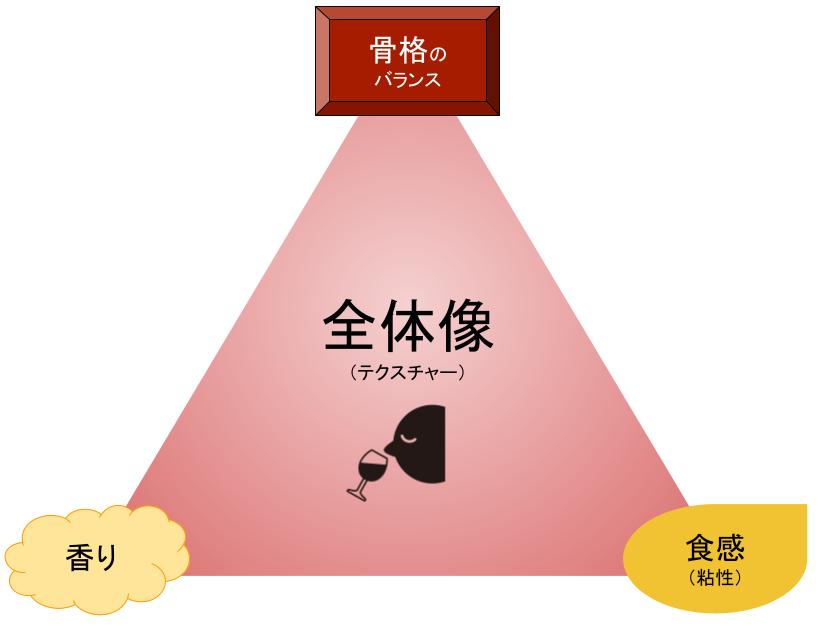

つぎは【全体像】。テクスチャーとも言うよ

全体像というくらいだし、全部を合わせての雰囲気かな?

全体像の要素

- 骨格のバランス

- 香り

- 食感(液体の年度)

全てがつくりあげる総合的な味わいの表現が【全体像】テクスチャーです。

一言でこのワインを表すならばみたいなことで

ソフトな、タイトな、リッチな、エレガントな、フレッシュな、無骨な、華のある

といった表現をします。

【全体像】とは全ての要素を踏まえた「一言でいえば〜」

このようにワインの味わいは1つの要素だけではありません。

【骨格】をみて【全体像】を決めていきます。

ワインの味わいをしっかりと理解しておくと、どのような料理がワインにあうかを考えられるようになります!!

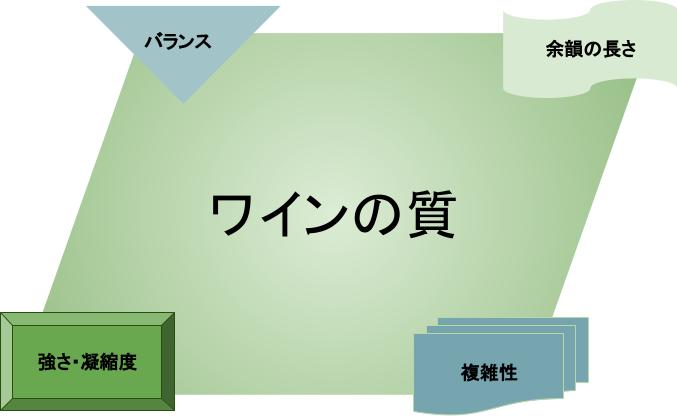

もう少し知って損はない!ワインの質を感じてみよう

「質?良いワインとか悪いワインてこと?」

良い悪いではなく、カジュアルワインか高級ワインかの違いを感じられるよ

ワインにはいい悪いではなく、造り手がどのような意図で造ったかが大事。

なるべく多くの人に気軽に飲んでもらいたいカジュアルワインなのか

本当に良いものを手間暇かけて造った高級ワインなのかの違いです。

ワインの質を見分けるには次の4つの要素をみるといいよ!

ワインの質がわかる要素

- バランス

- 余韻の長さ

- 強さ・凝縮度

- 複雑性

5つの味と渋みがバランス良く含まれているか?

香りが口中でどれくらいながく続いているか?

味の濃度はどれくらいか?果実味などがどれくらい凝縮されているか?

香りが味わいの要素がシンプルに感じるか複数あり複雑に感じるか?

ソムリエさんがよくコメントしてるやつね〜

そうそう、余韻が〜、とか複雑で〜、みたいなやつね。これでワインの質がわかるよ

ワインの質は【バランス】【余韻の長さ】【強さ・凝縮度】【複雑性】で決まる

それぞれの感じ方が高ければ高いほど高級なワインと言えるでしょう。

最終的に

【骨格】【全体像】【質】を踏まえると

フレッシュでバランスが良く余韻も長い。果実の凝縮感があり複雑味があるワイン

みたいなコメントができあがります。ソムリエぽいでしょ(笑)

……(苦笑)

ワインにあう料理を造るときに質のいいワインには、しっかりと手間暇かけた料理やいい食材。カジュアルなものには簡単なおつまみなどの使い分けができますね。

料理の味わい

ワインとのペアリングをするにおいて

料理の味わいも知っておくと考えやすくなります。

ワインの味わいにはない【脂質】と【油性】

料理の味わいにはワインにない【脂質】と【油性】があるよ

どっちも同じアブラじゃないの?

脂質は素材自体が抱えている脂で

油性は調理過程で加えられる油なんだよ

どちらのアブラも粘性があり料理を重くする性質があります。

ペアリングにおいてはアブラの重さも考えることが必要!

全てを踏まえて考える

料理の味わいの要素は油脂に加えて【味の種類や強さ】【香り】【余韻】【食感】があるよ

【5つの味】の種類と濃さ

素材や調味料、ハーブの香りはどんな香りか?また香りの系統(例えば柑橘系や磯の香りなど)

味と香りが口の中にどれくらい残っているか?

食材のやわらかさや温度、又は噛みごたえなど

全部をあわせて料理の味わいだよ

分けて考えるとこうなるのね

料理の味わいは【味の種類や強さ】【香り】【余韻】【食感】を踏まえて全体を考える

料理の味わいもしっかりと理解していれば、どのようにワインとあわせていくかを考える指標になります。

ここまで読んで頂いてありがとうございます!!次回はいよいよ「ワインに料理をあわせる5つのコツ」です!

![]()

最後に

今日はワインとペアリングをするための予備知識を少し専門的に紹介しました。

ワインと料理の特性を知ったうえでペアリングをすると

色々な素材や調理法でペアリングができるようになります。

それでは次章でお会いしましょう!よいワインライフを!

こちらの記事もおすすめ

毎日ワイン食堂おすすめのワイン達を紹介するよ!

もっと増やしていきたいわね!

コメント